自分は何もできないと思ってしまうのはなぜ?抜け出すためには?

公開日:2025年03月18日

更新日:2025年06月04日

自信をなくして自己嫌悪に陥ったり、劣等感を抱いたりすることは誰にでもあるもの。中には、はたから見れば十分に「できている」ように見えているのに、「自分は何もできない」と思い込んでいる人も少なくありません。

人は成長の過程でいくつもの小さな「できた」を積み重ね、自分への信頼感を高めていきますが、なぜ無能感を抱いてしまうのでしょうか?その背景や抜け出す方法についても解説します。

目次△▼△

「自分は何もできない」と思ってしまう要因とは?

周囲から見ると十分にできているように見える人が、どうして「自分は何もできない」と思い込んでしまうのでしょうか?本人の持つ性格だけでなく環境的な要因が影響していることがあるようです。

失敗体験の積み重ね

人は失敗を積み重ねながら成長していくものですが、その失敗を必要以上に大きくとらえて、長く引きずってしまう人がいます。「また同じような失敗をするのではないか」「もうあんな思いはしたくない」と不安や後悔の念だけが膨らみ、最後には「どうせ自分にはできない」と結論づけて、新たな一歩が踏み出せなくなってしまうのです。

一時的な気持ちの落ち込みであれば時間が解決してくれますが、ものの見方や考え方が習慣化すると、知らず知らずのうちに「自分はできない」という自己イメージを強固にしてしまいます。

周囲と比較しすぎる

自分の成長に目を向けるよりも、やたらと周囲の様子が気になって「私はあの人よりも劣っている」と比較をして自らの劣等感を刺激してしまう人もいます。自分がうまくいっていないときほどSNSなどで他人の情報を執拗に追いかけて、自らの傷口に塩を塗るような思いをしたことがある人も多いのではないでしょうか。

しかしながら、SNSで流れてくる情報は他者の視線や“映え”を意識して作り上げられたものであり、必ずしもリアルであるとは限りません。そうでなくても人生にはそれぞれ浮き沈みのタイミングがあるのですから、他人と比べても意味はありません。

完璧主義の傾向がある

ほんのちょっとのミスやほころびも許せないようなストイックな人は、「完璧でないと意味がない」という思いから、それが叶えられない自分を「何もできない」と考えます。ですが、それは一方で自分自身への期待感と向上心の裏返し。口には出さなくても心の底には「自分はもっとできるはずだ」「上のレベルを目指したい」という気持ちがあるはずです。

高いレベルで完璧を求めるほどにかえって自己評価が下がってしまうのは皮肉なものですが、誰にとっても常に100%であり続けることは不可能です。たゆまぬ努力と小さな成功体験を重ねて、徐々にレベルを上げる方法を模索するほうが現実的かもしれません。

周囲からの否定的な言葉

幼少期に周囲から向けられた言葉が、呪いのように心の奥に刺さって抜けなくなってしまうことがあります。特に小さな子供は、家庭や学校がまるで世界のすべてのように感じてしまうものですから、親や教師、同級生から投げかけられた言葉が、自分自身に抱くセルフイメージにまで影響を及ぼすことも少なくありません。

「何をしてもダメな子なんだから!」「お前は何もできない」のような否定的な言葉を繰り返し浴びると、素直な子供ほど「僕には能力がないのだ」と思い込んで、新しい挑戦や人間関係に飛び込むことを躊躇するようになります。

かごの中に長く閉じ込められた小鳥が、かごの扉を開けても外の世界を恐れて飛び立つことができないように、「自分はできない」という思い込みによって自身の可能性まで縛ってしまうのです。

新しいことへの挑戦を避けている

どれほどの熟練者もかつては初心者でした。新しいことに取り組むとき、初めは誰もができないところからスタートします。そこから少しずつ「できること」を増やしていくのです。そのプロセスで大きな困難に出合うことがあるかもしれませんが、できることが徐々に増え、経験を積み上げていくのは達成感があり楽しいものです。

失敗を恐れて新しいことに挑戦できない人は、もしかして少し近視眼的になっているのかもしれません。今現在の「できない」にとらわれて、未来の自分に期待する気力が残っていない状態です。

だからといって、ただ座り込んで何もせずにいても「できること」は勝手には増えていきませんから、まずは「できない自分」を受け入れ、目的地をさだめて一歩踏み出すところから始めてみましょう。

「自分は何もできない」と思うと負のループに陥ってしまう

ちょっとした気分の落ち込みであれば、時間とともに立ち直れることがほとんどですが、頭の中で「自分には何もできない」と繰り返し考えていると、それが自己暗示のように現実の自分自身や日常生活にまで影響を及ぼし、さらに気分が落ち込むという悪循環に陥ってしまいます。

言霊(ことだま)という言葉があるように、日本では古来より言葉には未来をも変える力があると考えられています。「自分は○○である」というセルフイメージによって、人生が左右されることさえあるのです。

自己評価が低い人は自分に自信がなく、人から褒められて「評価された」「認めてもらえた」と感じたときだけ、“ちょっとできたんだな”とホッとする、というパターンにはまっています。

このように他者を軸にしてしまうと、その相手に対して「この人の言うことは何でも聞こう」と依存して、少しでも否定的な言葉をかけられると「やっぱり自分はダメだ」と感じ、「こんな私を正しい方向に導いてくれる存在が必要だ」と相手に対してますます妄信的になって、自分の軸を見失ってしまう恐れがあります。

他人からの評価が頼りの「これでいいのかな?さん」

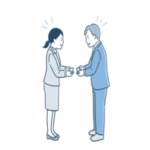

臨床心理士の玉井仁さんは、人が無意識に「ついやってしまう」行動パターンや心のクセについて、著書『私、合ってますよね?』でさまざまな性格を持ったキャラクターの物語を交えながら、心理学者エリク・エリクソンの発達理論とひもづけて解説しています。

本書の第3章「『私はできない』と思い込む」に登場する「これでいいのかな?さん」はそれなりの経験と努力を重ねていながらいつも自信がなく、口癖は「私なんて」。周囲から期待されたことをある程度こなす能力があるにも関わらず、他人から評価されることでしか自分自身を認められない――という性質の持ち主です。

出典:『私、合ってますよね?しちゃう、できない、やめられないの正体』

玉井さんはさらに、この人物がはまったパターンの背景に学童期(6~13歳)に身に付ける力(または身に付けられなかった力)が関係しているとして、勤勉さや有能感、劣等感などのキーワードから、この人物が抱える“課題”について考えました。

出典:『私、合ってますよね?』

玉井さんは「自己肯定感の土台は、人から褒められてうれしく、心が温まる体験を重なることで育っていく」と言いますが、その上で「自分の中に生じる『できてうれしい』という感覚を育む姿勢を獲得するためには、他者からの関わりが必要」とも伝えています。

そのような他者からの関わりを十分に持てていないと、大人になっても理由のない無能感や劣等感を引きずり、それでも完璧を求め続けるという終わりのない負のループにはまってしまうのです。

「自分は何もできない」と思うことから抜ける方法とは

それでは、「自分はダメなんだ」という劣等感や「自分は何もできない、無能だ」という感覚から、どうすれば抜け出すことができるのでしょうか?ちょっとしたきっかけが意外な突破口になることもあります。

小さな成功体験を積み重ねる

成功者と呼ばれる人物も最初から成功していたわけではありません。何度も失敗を重ね、ときには世間の批判を浴びながらも、自分の信念を貫いた結果として成功をつかんだのです。そのため、まだ何も行動も起こしていないうちから「自分は何もできない」と嘆くのは、少し早すぎるかもしれません。

たとえば、これから本を100冊読むと決めたなら、まずは1ページ目を開き、次に5ページ、10ページと読み進めていくことしか方法はありません。小さな積み重ねと成功体験がやがて大きな成果につながります。

自分の強みを見つける

自分に自信が持てないときは、「何ができないか」ではなく「何ができるか」に目を向けてみましょう。自分では当たり前だと思っていることでも、他人から見れば立派な強みであることは少なくありません。できないことを嘆くのではなく、できることを磨き上げるのです。

たとえば、家の片づけなどは、かつては家事の延長のようなイメージでしたが、やましたひでこさんが提唱した「断捨離」の考え方や、近藤麻理恵さんが編み出した「こんまりメソッド」などは海外でも一大ブームとなっています。個人の取り組みから始まった活動が磨き上げられ、多くの人に求められるようになった結果です。上のカリスマたちには及ばなくても、誰もが「自分はこれが好き」と思えることがあるのではないでしょうか?

他人と比較しすぎない

他人と比較をしすぎることなく、ときには「人は人、自分は自分」という割り切りも必要です。自分よりも先を行く誰かの小さな背中を追っていると、目標が途方もなく遠くにあるように感じてしまいます。それでも足元に目を向ければ、一歩一歩でも前に進んでいることは自分自身が一番よく知っているはずです。

他人のSNSなどを見て「(この人と比べて)自分は何もできていない」と落ち込むことがありますが、他人の成功はその人の努力の積み重ねによるもの。見えている部分だけを比較して焦るのではなく自分なりのペースで進んでいくことが大切です。

失敗を恐れずに挑戦する

「失敗したらどうしよう」と考えるあまり、最初の一歩を踏み出せないことはあります。しかし、成功している人ほど、数えきれないほどの多くの失敗を経験しているものです。失敗を「できなかった」ではなく「次の成功へのステップ」と考えることが大切です。

たとえば、新しいことに挑戦してうまくいかなかったとしても、それは「何がダメだったのか」を知る貴重な機会。失敗の中に学びを見つけて次に活かすことで、さらに成長することができます。まずは「とりあえずやってみる」という気持ちが大切です。

自分を否定する言葉を使わない

「どうせ自分なんて」「やっぱりダメだ」などという言葉を何気なく口にしていませんか?言葉には自分自身を縛る力があります。自分に対して否定的な言葉を繰り返していると、本当にそう思い込んでしまい、無意識にその言葉に合った振る舞いをしようとします。

普段からポジティブな言葉を使うことを意識してみましょう。最初は気休めに思えるかもしれませんが、言葉が変わると行動や考え方も少しずつ前向きになっていきます。失敗しても「失敗は成功のもと」「いつか成功するさ」と自分を励ますような言葉を心がけたいものです。

まとめ

「私はできない」というひとつの言葉でも、その頭につく言葉やイメージはそれぞれ違うもの。「本当はもっとできるはずなのに」と自分に裏切られたように感じている人もいれば、はなから「やっぱりできないや」と諦めムードが漂う人もいることでしょう。

そもそも、人はそれぞれができること・できないこと、そして得意なこと・苦手なことがあって当然です。その凹凸を埋めるようにお互いが助け合って生きられる社会が理想ですが、実際は「できること」ばかりが評価され「できないこと」は咎められるのが現実です。

しかし、本当に大切なのは「できないこと」ではなく、どうすればできるようになるかを考えることではないでしょうか。社会の中で自分の得意を活かしながら、苦手な部分は他者と補い合えるということも忘れずにいたいものです。

\ この記事の監修者 /

ニューモラル 仕事と生き方ラボ

ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。

ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。

自分は何もできないと思ってしまうのはなぜ?抜け出すためには?に関するおすすめ書籍はこちら

↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)

関連する投稿

-

2026年01月20日

-

2026年01月09日

-

2025年12月26日

-

ウェルビーイングとは?世界的に注目されている理由や実現のための必要な要素を解説

2025年12月16日

-

人生楽しくない、つまらないと思うのはなぜ?抜け出すための6つの方法とは?

2025年08月02日

-

自分を変えるための方法とは?人間は自分を変えることはできる?

2025年07月28日

人気ブログ

-

2024年08月14日

-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介

2024年05月29日

-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介

2024年02月21日

-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介

2024年02月09日

-

2024年01月24日

-

2024年01月13日

-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介

2023年12月20日

-

2023年12月11日

-

2023年10月31日

-

礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー

2023年10月13日

![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)

![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)