気にしすぎる性格を改善する方法とは?特徴と原因を詳しく解説

公開日:2024年05月22日

更新日:2025年06月19日

どのような人でも、「自分は他人からどう見られているのだろう?」と多少なりとも気になるもの。できれば、それが好評価であってほしいと願うのは当たり前の心の動きですが、一部の人は周囲の視線や評価を気にするあまり心身に大きなストレスがかかり、仕事や家庭に悪影響を及ぼしたり、ひどい場合は日常生活に支障をきたしたりするような場合があります。

気にしすぎる性格の特徴と物事を過剰に気にしてしまう原因について考えながら、「罪悪感」や「内省」の感情についても解説します。

気にしすぎる性格5つの特徴

気にしすぎる性格の人は小さなミスや他人からのちょっとした指摘に過敏に反応し、その意味を深く考えて落ち込んでしまうことがあります。自己評価が厳しすぎるなど、完璧主義な性格が災いしている場合もあります。

1.自己評価が厳しすぎる

気にしすぎる性格の人は完璧主義で些細なミスも許すことができず、自己評価が厳しすぎる傾向があります。自分の中に高すぎる理想を持っているため、それを達成することができない自分のことを心の中で責めてしまうのです。

2.他人の意見に敏感

他人の意見や想定していなかったフィードバックに対し、「自分自身が否定された!」と感情的に反応してしまう人がいます。仕事の内容や一般的な物事に対する評価と自分に対する批判の区別がつかず、頭の中でごっちゃにして自分で自分を苦しめているのです。

会話の言葉尻をとらえて、そこに意味を見出そうとするのですが、言葉を発した相手はそれほど深い意味は込めていないことが多いもの。他人の思考はコントロールできないので、「人は人、自分は自分」と考えればいいのですが、気にしすぎる性格の人は「他人と違うこと」が不安で、内心でいつも周囲の様子をうかがっています。そのような状態では心が休まらないでしょう。

3.やる前から結果を意識してしまう

実際に起こるかどうかもわからない悪い結果を勝手に想像して、新しいことを始める際に人よりも強く不安を感じる傾向があります。そのせいで目の前の作業に集中できず、かえって仕事の効率やクオリティーが落ちるなど逆効果になることも……。

物事を判断する際の軸を「自分」ではなく「他人」に置いているため、いま取り組んでいることが「自分が本当にやりたいこと」かわからなくなり、目的やモチベーションを見失いがちです。

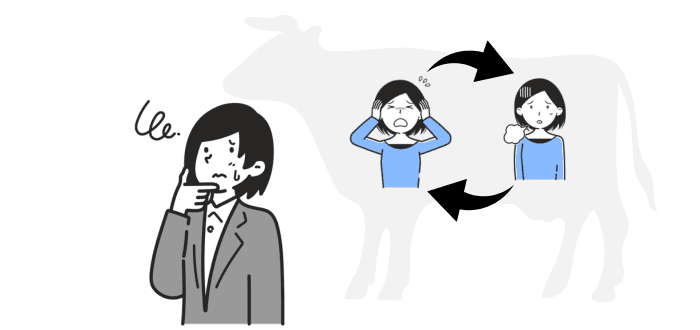

4.繰り返し考える

仕事での失敗や苦手な人のことなど、ネガティブな事柄を繰り返し頭の中で考えがちです。そのため、嫌な記憶を引きずってしまい、なかなか気持ちを切り替えることができません。一度は租借したものを再び口の中に戻す……。まるで牛の反芻(はんすう)のように、何度も何度もそれを繰り返して、やっとのことで気持ちを消化するのです。

5.決断を下すのが苦手

目の前にある問題に対し、すばやく決断を下すのが苦手です。悪い結果を想像しすぎて、それで頭がいっぱいになってしまいます。もしかしたら、心のどこかで「選択を誤った場合の失敗の責任を負いたくない」という気持ちがあるのかもしれません。

気にしすぎてしまう原因

人からの評価や物事をいちいち気にしてしまう性質は、幼少期に親から高すぎる期待を受けるなど、その人が育った環境や過去の記憶が要因になっているケースがあります。原因として考えられることを見てみましょう。

1.過去の経験

子供のころの失敗体験や人前で恥ずかしい思いをした経験が、「もうあんな思いはしたくない」「同じ過ちを繰り返したくない」という思いにつながり、人からの評価を過剰に気にする要因になっている可能性があります。

大人になってからも周囲の人々に心を許せず、過去の嫌な思い出にとらわれて警戒心の強い性格になってしまうなど本人も生きづらさを感じています。

2.育ってきた環境

両親や学校の先生から必要以上に厳しい教育を受けた経験や、厳しすぎる家庭内でのルール、親の過剰な期待にさらされた記憶が現在の性格をかたち作っているかもしれません。

人はいつかは成長して親や学校から離れるものですが、幼少期に「ありのままの自分」を認めてもらえなかった経験は根深く、その後の人生にも大きな影響を与えます。大人になってからも、「こうしなければならない」「今の自分では誰からも愛されない」というネガティブな思い込みが捨てられず、仕事でもプライベートでも他人の視線を過剰に気にしてしまうのです。

3.自己評価の低さ

自身が真剣に取り組んだことに対し、本来であれば周囲の評価とは別に「どんな結果でも悔いはない、だってこれだけ頑張ったのだから」と、そこに至るまでのプロセスや自身の成長に対しての自負や自信が生まれるものです。

しかしながら、自己評価が低い人はある意味、評価をする役割を周囲に丸投げしている受け身な状態。自分の価値を「他人からの評価」で測ろうとするので、周囲の発したちょっとした言葉や表情に過敏に反応してしまいます。

また、心配しすぎる性格は一見、気遣いができる人にも見えますが、他人を思いやっているわけでなく、ただ単に「自分を守りたい」「人に嫌われたくない」という気持ちが強いだけの場合もあります。

4.社会的圧力を素直に受け止めてしまう

近年は異なる属性や価値観をお互いに尊重しようと、「多様性」が重要視されるようになりました。しかし、年齢や性別、職業、人種や宗教などそれぞれの立場に対する思い込みや、「こうであるべき」といった押し付けなど、まだまだ世の中には暗黙の了解と化した常識やルールがたくさんあります。

そうした社会的な圧力や、期待のかたちをとった「押し付け」を素直に受け取ってしまう人ほど、ストレスを強く感じて生きるのが苦しくなってしまうでしょう。世間の目を気にしているうちに、自分が本当にやりたいこと、またはやりたくないことがよくわからなくなり、それに対処せずにいると、本来の自分らしさが損なわれてしまいます。

罪悪感や内省感は悪いだけじゃない?

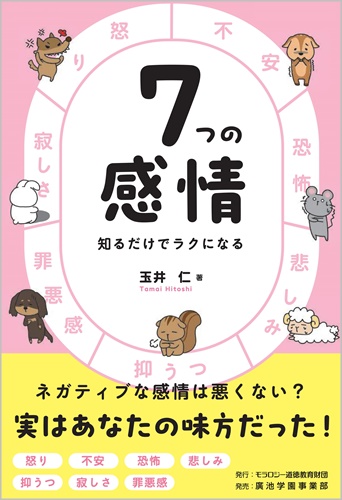

臨床心理士としてカウンセリングを行う中で、多くの人の感情や悩みに向き合った経験を持つ玉井仁さんの著書『7つの感情 知るだけで楽になる』(モラロジー道徳教育財団)では、すべての人間が持つネガティブな感情について取り上げています。

ネガティブな感情は一見すると不必要で困ったものにも思えますが、現在の心の状態を自身に教えてくれる「心のアラーム」の役割を担っているといいます。

気にしすぎる人にとって、「不安」や「恐れ」などの感情と並んで身近な心の動きのひとつに「罪悪感」があります。罪悪感は「自分が悪い」と考える重たく苦しい感情――。そんな罪悪感について、本文から少しだけ抜粋して紹介します。

他人との関係において問題が起こった場合、目の前の状況についてどのように受け止め、どのように対処すべきかを悩んだことはありませんか?

感情の専門家である玉井さんも、「それをきっかけに生じたさまざまな気持ちを、自分のこととして引き受けるか、相手のせいにするのか、それとも喧嘩両成敗という言葉があるように、お互いに少しずつ引き取り、その経験から学ぼうとするのか、なかなか難しいところです」と説明するように、「これが正解」という明確な答えがないデリケートな問題です。

一方で罪悪感は、人間関係を良くするためにも働いてくれるといいます。

「罪悪感とは人との良い関係を維持するために、お互いに調節し合うためのアラームになってくれているのです」

また、物事を気にしすぎる人は責任の所在を「自分のせい」と考え、必要以上に内省しがちです。それが強すぎて自分が負う必要のないことまで引き受け、心が疲れ切ってしまうのです。

「何かトラブルがあったときに、自分に引き寄せて考えてみる内省力は大切です。ただ。その力が強すぎて自分が負う必要のない責任を負っているのであれば、それは問題を生み出します」

このように、感情にはプラス面とマイナス面が同時に存在します。その自覚があれば、心にネガティブな感情が生まれた際もそれを落ち着いて受け入れ、自分の感情と上手に付き合うことができるはずです。

気にしすぎる性格を直したいのなら

気にしすぎる性格を負担に感じているのなら、まずは過剰な完璧主義を手放し、完全無欠を諦めることから始めましょう。「諦める」というと消極的に聞こえますが、その語源は仏教に由来し「真実をあきらかにみる」というもの。前へ進むためのポジティブな行動なのです。そもそも物事には努力してどうにかなること、そして自分ではどうにもならないことがあります。自らの責任についても目が届くところすべてを把握しようとするのではなく、「適切な範囲」を意識することが大切です。

心配していることは本当に起こる?

心配している問題が実際に起こり得るのか、それともただの思い込みか――。その区別をつけておかないと周囲に迷惑をかけ、その結果、自分自身を苦しめることになります。

とはいっても、「そんなことはわかっている。だけど不安が頭から離れないんだ」という人もいるでしょう。そのような場合はできるだけ数字やデータ、専門家の解説など自分自身を納得させられるエビデンス(客観的事実)に目を向けるようにしましょう。不安に駆られて手あたり次第にネットから情報を集めるなど、不確かな情報に振り回されないように気をつけてください。

責任の線引きをする

「罪悪感」や「内省」の話と重なりますが、問題が起こった際に「全部自分のせい」などと考えるのはやめましょう。ひとつの出来事にはさまざまな要因があり、誰かひとりの責任ということはありません。

目が届くところすべてに気を配ろうとすると常に緊張状態になり、それを続けると心身ともに疲弊してしまいます。「自分が責任を持つべき範囲」と「そうでない範囲」にきちんと線引きをして、他人が受け持つ範囲については必要以上に意識したり、干渉したりしないようにしたいものです。もしかして、家族や同僚はあなたの気にしすぎる性格を負担に感じているかもしれません。

ひとりで抱え込まない

家族や友人、職場の人などの周囲の人と普段からコミュニケーションを取って信頼関係を構築しておくことで不安感がやわらぐかもしれません。気にしすぎる性格の人がひとりで悩みを抱え込んでいると被害妄想に陥ったり、小さな問題を大きく感じてしまったり、ますます深みにはまっていくだけです。できるだけ早めに周囲のサポートを求めましょう。

ひどい場合は病気の可能性も考えよう

ひとつのことを気にしすぎて仕事や勉強に手がつかないような状況は不安障害や強迫性障害、うつ病など精神疾患の兆候の可能性があります。

気にしすぎる性格が原因ですでに生活に支障が出ているような場合は、すみやかに医療機関や専門家に相談してください。過去に受けた心理的なトラウマが影響を及ぼしているケースもあります。そういった場合は、やはり自分ひとりで解決しようと考えず、しかるべき機関で治療やカウンセリングを受ける必要があります。

誰に相談したらよいか分からないという方は、以下の厚生労働省の相談窓口を利用してみましょう。

https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/(働く人のメンタルヘルス·ポータルサイト「こころの耳」)

まとめ

気にしすぎる性格の人は些細なことが心に引っかかったり、人間関係で思い悩んだりしやすく、そうでない人よりも気疲れしやすい性質です。他人と自分との責任の線引きを意識し、周囲のサポートを求めることで解決する場合もあります。自分の性質を理解しながら上手に付き合っていきたいものです。

\ この記事の監修者 /

ニューモラル 仕事と生き方ラボ

ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。

ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。

気にしすぎる性格は直したほうがいい?心が疲れやすい人が知っておきたい感情との付き合い方に関するおすすめの書籍はこちら

↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)

関連する投稿

-

無気力症候群(アパシー・シンドローム)とは?症状の特徴や原因、治し方を解説

2026年01月28日

-

2026年01月22日

-

すぐに泣いてしまう人はどんな人?原因や特徴、対処法について解説

2025年11月17日

-

2025年10月22日

-

2025年08月12日

-

余裕がないときの態度や行動とは?常に余裕を持つにはどうすべき?

2025年05月29日

人気ブログ

-

2024年08月14日

-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介

2024年05月29日

-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介

2024年02月21日

-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介

2024年02月09日

-

2024年01月24日

-

2024年01月13日

-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介

2023年12月20日

-

2023年12月11日

-

2023年10月31日

-

礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー

2023年10月13日

![私、合ってますよね?-しちゃう、できない、やめられないの正体_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1308_500_1.png)

![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)

![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)