頑張りたいのに頑張れない理由とは?心が少し軽くなる考え方のヒント

公開日:2024年06月03日

更新日:2025年03月28日

やる気がなかったり、投げやりになったりしているわけではないのに、なぜだか思ったように頑張れない――。周囲からはサボっているように見えることもありますが、実際は本人も自分の状態に戸惑い悩んでいることも……。頑張ることや努力することを「しんどい」と感じてしまう心の動きや対処法について、専門家の言葉も借りながら解説します。

目次△▼△

頑張れないのは甘えではない?

生きていれば誰しも「ここが頑張りどころ」というタイミングがあります。受験や就活などの人生の転機はもちろん、学生であれば部活の大会前やテストに向けた追い込み、社会人であれば大きな仕事のための準備期間や仕事に必要な資格の勉強など、普段の120%の力を出して取り組まなければならないこともあるでしょう。

ですが、「いまは頑張らなくてはいけない」と頭の中ではわかっているのにも関わらず、気持ちに体がついていかないことがあります。そのようなとき、すぐに「私は自分に甘く、大切なときに頑張れない気持ちの弱い人間だ」と決めつけてしまうのは早計というもの。

頑張る気持ちにエンジンがかからない状態は複数の要因が積み重なった結果であり、その人の本質や人間性とはまったく関係がありません。

頑張りたいのに頑張れない要因

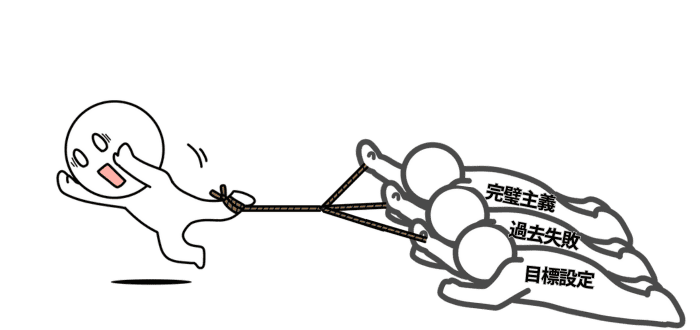

多くの場合、頑張れない理由はひとつではなく、複数の要因が影響し合っていることが多いようです。一般的な5つの要因をみてみましょう。

1.疲れすぎている

疲れているときに頑張る力が湧かないのは当然のこと。気持ちが体についていかず、車でいえば“ガス欠”の状態です。体の疲れはもちろん、心が疲れている場合に無理に頑張ろうとしても上手にエンジンがかからず、空回りして負担が増すだけです。

2.目標設定が高すぎる

現在の立ち位置からすると途方もなく高い目標を設定してはいませんか?高すぎる目標は、行動を起こす前に挫折感を抱いてしまう場合があります。それでは、せっかくのやる気も行き先を見失ってしまいますから、改めて「現実的なレベルの目標」を設定しなおしてみましょう。

3.完璧主義の罠にかかっている

少しのミスも許せないような完璧主義な性格は、新しいことに挑戦する際には自分の足を引っ張ることがあります。失敗を恐れるあまり、始めの一歩がなかなか踏み出せないことが、頑張りたくても頑張れない状況をつくっているかもしれません。

4.過去の失敗が足を引っ張る

過去の失敗体験がトラウマとなり、「また失敗してしまうのではないか」と考えて新たなチャレンジを躊躇してしまうことがあります。「頑張りたい」という意欲はあるものの、不安感や恐怖心がそれを押さえつけてしまっている状態です。

5.モチベーションの置き場所に問題

なぜか突然に限界を感じた、頑張っても意味がないような気がする――。そんなふうに感じた場合は、一度立ち止まり、「誰のために」「何のために」努力するのかを考えなおしたほうがいいでしょう。

自分の希望や理想を追いかけるのではなく「社会的に成功したいから」という漠然とした目的や、「両親の希望の学校に合格するため」などと、努力するモチベーションを自分の外に置いた場合、ある程度までは走り続けられるかもしれませんが、どこかで必ず息切れします。

頑張れないときの対処法

「もう、頑張れない」と感じたとき、そのような自分自身をどのように受け止めればいいのでしょうか?

看護師や保育士の経験もある心理カウンセラーの長谷静香さんは著書『周りを優先し過ぎるお疲れママのためのご自愛レッスン』(モラロジー道徳教育財団)で、頑張る自分をいとおしみ、幸せで満たすための考え方や人との付き合い方について解説しています。

子育て世代に向けた内容ではありますが、そうでない人にとっても読んでいて心が軽くなる一冊です。本書からの抜粋も交え対処法を5つご紹介します。

1.「できたこと」に目を向ける

長谷さんは「自分を大切にするための5つの方法」で、自らの心を勇気づける「自分に語りかける」方法について説明しています。

「『朝、ちゃんと起きられたね』『今日もごはんつくれたね』と、当たり前のように目立たない日常に注目し、自分に語りかけましょう。勇気づけの言葉は、毎日の行動の実況中継から始めてもいいのです」

誰かに賞賛されたり、大きな成果を残したりすることだけが「頑張っている」わけではありません。仕事や家族のケアなどそれぞれのやるべきことがある中、日々のルーティーンをこなすのは簡単ではありません。

「だって、当たり前のことだし」「みんなやっている」と決めつけず、自分で自分を認めてあげる心の習慣を持ちましょう。

2.環境を変えてみる

落ち込んだ心持ちのまま同じ環境に長くいると、ますます視野が狭まり、「できていないこと」に目が向きがちに……そのような時は思い切って環境を変えると気分転換になります。

いつもと違う道で帰る、たまには食べたことのないスイーツを買ってみるなど、いつもの自分なら「選ばないほう」をあえて選んでみる。普段はあまり行かないような場所を訪れたり、友人の誘いにのって知らない人が集まるところに行ったりするなど、ほんの少しの非日常的な体験が停滞感を抜け出すきっかけになります。「こうでなければ」という思い込みを手放し、やわらかい心を意識しましょう。

3.リラックスする時間をつくる

頑張りたいのに気持ちが追いつかない状態は、心と身体が休息を求めているのかもしれません。そのようなときに「もっと頑張らなきゃ」と焦っても意味がありませんから、趣味やリラクゼーションなどで心が満たされる時間を持ちたいものです。

自分を労う時間を“心の栄養補給”と考えるのならば、何をもって栄養とするのかは人によって違うもの。趣味や好きなコンテンツに没頭するのが「何よりも幸せ」という人もいれば、信頼できる人とじっくり話すことで安心する人、ひとりの時間に癒されるという人もいるでしょう。大切なのは自分がどんなことに励まされ、何を心の栄養としているかを知っておくことです。

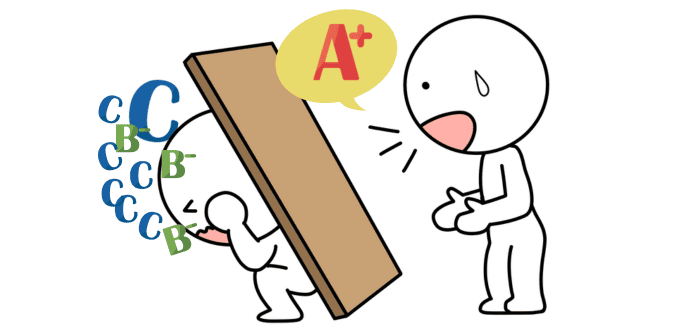

4.成果ではなくプロセスを評価する

「頑張れない」という自覚があるほど、成績や数字などの分かりやすい成果にこだわりたくなります。そのような状態で「あの人は○○ができている。それなのに私は……」などと他人と比べるのは逆効果です。

実際は高評価を受けているにも関わらず、本人だけがそれに気づかず周囲のポジティブな言葉がまったく耳に入ってこない“負のループ”に陥っているケースも……。できれば結果ではなくプロセスに目を向けてみてください。真剣に取り組んだことであれば、その経験は必ず今後の役に立ちます。

5.助けを求める

無気力な状態が長く続き、「朝ベッドから起き上がれない」などと日常生活や人間関係に支障をきたしているような場合は、ひとりで抱え込まず家族や友人に相談しましょう。

また、うつ病の初期には「いろんなことが億劫に感じる」という症状があります。何事にも意欲が湧かず、好きだったはずのことに興味が持てなくなった場合は、早めに医療機関やカウンセラーなどの専門家につながることを考えましょう。

心が軽くなる3つのヒント

頑張りたいと思っているのに、さまざまな要因がストッパーとなって頑張れない状態は「しんどい」ものです。すぐに解決するわけではありませんが、考え方ひとつで心が少しだけ軽くなることも。前出の『ご自愛レッスン』から、3つのヒントをご紹介します。

つらいことに「意味づけ」をする

「起きた出来事にどのような『意味づけ』をするかは、自分自身で決めることができます。(中略)楽観主義者はつらいことがあったとしても『今は必要なことしか起こっていないし、すべては必然で最善で起こっている』と考え、『いつか来る未来のために必要だから起こっている』と自分を勇気づけ、前を向いて未来に進んでいきます。自分の見方、捉え方一つで、そのつらい出来事は将来の豊かさにも変わるのです」

すぐに現状を変えられなくても、今の状況をどう見るかは自分次第。「いまは力をためている段階」と考えれば、そこにポジティブな意味づけが生まれます。やりすぎると現実逃避になってしまいますが、気持ちを整理し再び立ち上がるための手助けになります。

「やらないことリスト」を書き出す

著者の長谷さんは、「自分を大切に扱い、なりたい自分に向かって歩んでいく。そのためには、自分の声を聴き、自分の欲求を満たしてあげることが大切」と伝えています。そのためにも、「好き、嫌い、やりたい、やりたくないという心の声を聴いて区別すること」が必要です。

長谷さんは「やらないことリスト」で自分に不要と思われることを書き出し、視覚化することを提案しています。大人になると面と向かって「嫌だ」「やりたくない」とはなかなか言いづらいものですが、自分の中にある“嫌だ”という気持ちを尊重し、不要なものをなるべく手放すことも、自分を大切にするひとつの方法だからです。

まるで○○かのように

『ご自愛レッスン』では、アドラー心理学の「まるで○○かのように振る舞う(as ifの)テクニック」を利用した目標設定のやり方についても紹介しています。

「会社でテキパキと仕事をこなし、優しい笑顔で人に接しているAさんに憧れているとしたら、その行動を観察し、あなたがなりたいと望む目標を設定してみましょう」

「自分のデスクの半径3メートル以内にいる同僚に1日1回は微笑むなど。そのとき『Aさんだったらどのような声かけをしているだろう』『どんなふうに微笑んでいるだろう』『どのような言葉を使っているだろう』とイメージします。そして、まるでAさんかのように振る舞ってみましょう」

憧れの人物に自分を重ねることで小さな行動から変化し、やがて自分自身も変わっていきます。再び動き出す準備ができたら、ぜひ試してみたい方法です。

まとめ

頑張りたいのに頑張れない状態はつらいですが、必要以上に自分を責める必要はありません。また、「頑張れない」のは一時的な状態であり、その人の本質でありません。まずはこれまで頑張ってきた自分を「よくやったね」と労い、自分を励ます心の栄養補給を心がけてください。

つらいのに誰に相談したらよいか分からないという方は、以下の厚生労働省の相談窓口を利用してみましょう。

https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/(働く人のメンタルヘルス·ポータルサイト「こころの耳」)

\ この記事の監修者 /

ニューモラル 仕事と生き方ラボ ニューモラルは「New(新しい)」と「Moral(道徳)」の掛け合わせから生まれた言葉です。学校で習った道徳から一歩進み、社会の中で生きる私たち大人が、毎日を心穏やかに、自分らしく生きるために欠かせない「人間力」を高めるための“新しい”考え方、道筋を提供しています。

ニューモラルブックストアでは、よりよい仕事生活、よりよい生き方をめざす、すべての人に役立つ本や雑誌、イベントを各種とりそろえています。あなたの人生に寄りそう1冊がきっと見つかります。

頑張りたいのに頑張れない理由とは?心が少し軽くなる考え方のヒントに関するおすすめ書籍はこちら

以下のサイトで発信されている情報も、「頑張りたいのに頑張れない」を解決するヒントになるでしょう。 ご興味をお持ちでしたら、あわせてご覧ください。

仕事がつまらない?楽しくないと感じる原因と対処法を解説|ジョブズゴー

↓↓他の記事を読んでみる↓↓(画像クリックで各カテゴリー記事に飛びます)

関連する投稿

-

無気力症候群(アパシー・シンドローム)とは?症状の特徴や原因、治し方を解説

2026年01月28日

-

2026年01月22日

-

すぐに泣いてしまう人はどんな人?原因や特徴、対処法について解説

2025年11月17日

-

2025年10月22日

-

2025年08月12日

-

余裕がないときの態度や行動とは?常に余裕を持つにはどうすべき?

2025年05月29日

人気ブログ

-

2024年08月14日

-

自己中心的な人と上手に付き合う方法は?自己中心的になってしまう要因や直し方も紹介

2024年05月29日

-

品がある人の特徴とは?絶対にやってはいけない品がない行動も紹介

2024年02月21日

-

気配りができる人、できない人の特徴とは?身につけるための方法も紹介

2024年02月09日

-

2024年01月24日

-

2024年01月13日

-

存在意義を感じられない理由とは?見出すための具体的な方法を紹介

2023年12月20日

-

2023年12月11日

-

2023年10月31日

-

礼儀とマナーの違いとは?人間関係を豊かにする日本特有のマナー

2023年10月13日

![私、合ってますよね?-しちゃう、できない、やめられないの正体_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1308_500_1.png)

![もっと人間力を高めたくなったら読む本-小さな自分を脱ぎ捨てるヒント「ニューモラル」仕事と生き方研究会[編集]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1238_500.png)

![幸せを感じる人間力の高め方_三枝理枝子[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1217_500new.png)

![7つの感情‐知るだけでラクになる_玉井 仁[著]](https://ecmoralogy.jp/wp-content/uploads/1151_7tunokannjou500_01.jpg)